N’hésitez pas à lire les « précisions avant de commencer » présentes dans

le premier article du top !

50. Coraline (Henry Selick, 2009) :

« Coraline », et c’est bien dommage, n’est pas devenu aussi célèbre, aussi culte que d’autres dessin-animés. Pourtant, à mes yeux, il n’a pas grand-chose à leur envier, et reste dans le cœur de la majorité des gens qui l’ont vu comme un petit bijou. Adapté d’un roman de Neil Gaiman, porté à l’écran par Henry Selick (le « vrai » réalisateur de l’Etrange Noël de Mister Jack, on en reparlera plus tard, teaser, spoiler !), c’est une œuvre qu’on retient comme une gourmandise et qui n’en est pourtant pas moins dénué de profondeur et de sérieux, voire même de moments franchement prenant, voire angoissants. Mettons ce côté « friandise » sur l’aspect visuel du film, tourbillon magique et entraînant, possédant le style propre et magnifique des productions de Selick et sur le bouillonnement d’imaginaire extraordinaire du tout. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que cette histoire où une gamine déprimé découvre une autre dimension où tout semble merveilleux est, elle, marquante d’une toute autre manière. Etonnant conte que celui de cet « autre-monde » où tout est « trop » beau, « trop » parfait, pour être honnête. On en dira pas plus et on se contentera de saluer un travail d’adaptation excellent donnant lieu à une belle réflexion sur l’adolescence, questionnant à travers une parabole subtile son entêtement premier à vouloir « mieux » que sa vie. Entêtement qui peut être un piège terrible, à l’image de ce papillon qui, en voulant s’approcher de la lumière, se brûle ou termine dans une toile d’araignée. Attention, « Coraline » n’en est pas pour autant un film donneur de leçons, simplement un conte, qui parviendra à la fois à divertir les plus jeunes et n’en offrira pas moins différents niveaux de lecture à qui voudra les rechercher. C’est à cela qu’on reconnaît les plus grandes œuvres jeune public.

La scène : quand on découvre la vérité sur « l’Autre Mère ».

49. Le Château dans le ciel (Hayao Miyazaki, 1986) :

Miyazaki, génie absolue et maître incontesté, semble avoir deux amours à l’heure de réaliser ses chefs d’œuvres : le foisonnement magnifique et la poésie épurée. Si certains de ses dessins-animés mêlent superbement les deux, « Le Château dans le ciel » est lui, clairement, de la deuxième catégorie. On reste bouche-bée devant la beauté de son dessin, notamment les décors de Laputa, tous de roches et de végétations, véritables peintures à l’écran. D’une force visuelle hallucinante, « Le Château dans le ciel », sorti en France 17 ans après sa création grâce au succès des autres œuvres de Miyazaki, est un modèle dans la filmographie du japonais. Comme dans tous ses autres dessins-animés, on y trouve les vibrantes obsessions miyazakiennes (le rapport des humains à la technologie, la guerre, le pouvoir, la nature…) et on y retrouve des personnages, des dessins qui nous en rappellent d’autre. Comme dans tous ses autres dessin-animés, « Le Château dans le ciel » a aussi sa superbe singularité, dans cette simplicité du style, dans ses moments de calme. Cela tient à son élément : l’air. Aérien par définition, c’est l’occasion de mettre toute l’imagination du maître au service de la construction d’un univers volant, avec ses forteresses aériennes, ses pirates de l’air, ect… Si on admet que les œuvres de Miyazaki ont pour la plupart un élément (au sens large) « dominant » (l’eau pour « Ponyo », la végétation pour « Mononoké »…), force est de constater que celles qui tiennent le plus de l’air (« Porco Rosso », « Le Vent se lève », notamment) sont les plus épurées, les plus tranquilles, avec le moins de monstres et de fourmillement. C’est ce qui fait leur beauté propre. Reste à dire que ce film est aussi l’un des plus triste dans sa manière frontale d’aborder les adieux, à la fois ceux au robot et ceux aux pirates. Réecriture magique d’un passage du livre « Les Voyages de Gulliver », porté par l’une des plus belles compositions du compagnon de route Joe Hisaishi (ce thème principal, quelle merveille !), « Le Château dans le ciel » vibre fort et haut dans le panthéon de Ghibli.

La scène : l’arrivée sur Laputa.

48. Porco Rosso (Hayao Miyazaki, 1992) :

On enchaîne directement avec un autre Miyazaki, et quel Miyazaki ! C’est incroyable comme la simple évocation du nom de « Porco Rosso » chez ceux qui l’ont vu suffit généralement à allumer une constellation d’étoiles dans leurs yeux. C’est incroyable, mais ce n’est pas étonant, tant cette œuvre vibre d’une humanité magnifique et déchirante, porté par ce personnage principal sublime. Parvenir à nous faire adorer autant un homme à tête de cochon, il n’y avait peut-être qu’Hayao Miyazaki pour le réussir. Comme « Le Château dans le ciel » que l’on vient d’évoquer, « Porco Rosso » brille par la poésie tranquille de sa simplicité. Une crique loin de tout où se repose le pilote, un bâtiment au milieu d’un lac où l’on chante « Le Temps des Cerises » en japonais et voilà que des décors qui n’ont rien de surnaturels prennent la couleur du fantastique à la grâce du dessin de Miyazaki. Œuvre d’une extraordinaire force sur la rédemption et sur l’amour, elle est aussi l’occasion de constater, bien avant « Le Vent se lève » l’amour de l’air et des pilotes que porte en lui le maître. Si l’écologie est un peu relégué au second plan, l’humanisme, la lutte contre le totalitarisme, le pacifisme, les rêves des hommes, tous ces thèmes chers à Miyazaki sont présents et donnent encore plus de force à la déclaration d’amour à la vie qu’est sa filmographie. Chaque personnage y trouve sa justesse, fut-elle dramatique ou comique, et sa complexité, homme et femme confondue (on ne se lassera jamais de rendre grâce à Hayao Miyazaki pour cela). Les méchants en apparence (les vrais ennemis du film restent le régime fasciste) sont finalement attachants, comme les héros bourrus, et rendent justice dans leur construction à la complexité de l’humanité (on ne se lassera jamais de rendre grâce à Hayao Miyazaki pour cela). Une autre merveille de dessin et de propos.

La scène : Une, inoubliable, se détache de manière incroyablement marquante : celle où le héros raconte la fois, où, pendant la première guerre mondiale, il a vu ses camarades morts rejoindre un ruban formé de tous les pilotes tombés au combat. Un moment déchirant comme il y en a peu.

47. Les Sentiers de la Gloire (Stanley Kubrick, 1957) :

C’est peut-être le film antimilitariste par excellence, ou en tout cas, une œuvre qui s’en rapproche beaucoup. Porté par le génie de Kubrick et par l’immense Kirk Douglas, acteur au charisme extraordinaire et homme à la conscience éclairé, dans un splendide noir et blanc, « Les Sentiers de la gloire », inspiré de faits réels, raconte l’histoire de trois soldats fusillés « pour l’exemple » car tiré au hasard dans des compagnies ayant refusé d’attaquer sans préparatifs ni renforts une colline fortifiée, et la tentative désespéré d’un colonel pour les défendre et leur permettre d’échapper à leur triste sort. Dénonciation féroce du cynisme et de l’arrivisme au prix du sang (l’attaque presque suicidaire est décidée à cause de la promesse d’un avancement pour l’un des chefs militaires), hommage appuyé à ceux qui se battent contre l’injustice, l’œuvre de Kubrick écœure autant qu’elle émeut. D’un côté ces chefs barbares qui envoient à la boucherie pour leur gloire personnel, de l’autre ce magnifique Colonel Dax qui, porté simplement par l’humanisme, se bat « sans force et sans armure » comme dirait Brel, contre une administration militaire implacable. Un combat presque à la Don Quichotte mais qui n’en est pas moins sublime. D’une grande noirceur dans son constat final (puisqu’aucun des trois hommes n’échappera à sa condamnation), « Les Sentiers de la gloire » rappelle quelle horreur innommable fut la première des guerres mondiales, où furent précipité dans le feu des millions d’hommes, pour la domination territoriale et les intérêts économiques, c’est-à-dire pour rien. On est atterré de lire que sous la pression veule de l’administration et de l’armée française (car c’est d’elle dont il est question dans le film, même si c’est bien toutes les armées qui sont en cause), la production qui n’en était pas moins lâche s’autocensura, reculant la sortie en France à 18 années plus tard… Qu’est-ce que c’est bête, l’orgueil d’une nation. De toute façon, c’est Prévert qui avait raison : « quelle connerie la guerre ».

La scène : Ce moment à la toute fin du film où une allemande moqué par les soldats français les fait taire par son chant avant qu’ils retournent au front. C’est un moment incroyable, comme hors de l’histoire principale, et pourtant c’est une autre manière de parler de l’humanité au combat.

46. American Beauty (Sam Mendes, 1999) :

Un travail d’école de théâtre que j’ai réalisé en équipe autour de ce film, et qui m’a d’ailleurs permis de le redécouvrir et de l’appréhender bieeeeen en détail, provoque évidemment un attachement particulier à cet œuvre. Pour autant, c’est avant tout pour ses qualités cinématographiques propres qu’ « American Beauty » vient se classer aussi haut. C’est le premier film de Sam Mendes (aujourd’hui connu pour « Skyfall ») et comme on dit, pour un coup d’essai, c’est un coup de maître. Destruction en règle du rêve américain « pavillonnaire », le film dézingue joyeusement cet univers d’apparence et de faux-semblant qu’est la banlieue résidentielle des Etats-Unis. L’histoire est la suivante : Lester Burnham, père de famille frustré et englué dans la routine, part complétement en vrille lorsqu’il rencontre Angela, une très jeune amie de sa fille, dont il tombe amoureux (oui, c’est assez malsain mais rassurez-vous, le film ne l’est pas). Annette Bening en mère au sourire colgate et Kevin Spacey (avant de devenir parjure) en américain moyen en pleine crise existentielle sont tous les deux exceptionnels. Tous les personnages secondaires sont par ailleurs impeccables dans leur genre, depuis le colonel fascisant jusqu’à l’agent immobilier bellâtre, pour parfaire le tableau de ce monde où tout est fake et où le pétage de plomb du personnage principal va faire voler en éclats tous les faux semblants. On y rit pas mal, mais souvent jaune. Esquivant habilement tous les pièges et les attendus de son histoire, « Americain Beauty » est une œuvre fascinante, parfois un peu étrange, maline, marquante sans trop en faire et qui a aussi pour grande qualité un travail visuel résolument chiadé. On en sort avec le sentiment étrange d’avoir vu un film qui ne ressemble pas à beaucoup d’autre. Il faut dire que commencer par annoncer dès le début la mort de son personnage principal, annoncé par le personnage principal lui-même, autant dire révéler la fin dès le commencement, ce n’est déjà en soi pas banal. En tout cas, c’est un coup de génie, puisque le public ne peut que se demander « comment ? », tout le long du film. Mais il n’aura la réponse qu’à la toute fin, désolé pour lui.

La scène : Le moment terrible entre le colonel et Lester, dans le parking.

45. Interstellar (Christopher Nolan, 2014) :

« Interstellar » fait partie de ces films qui me rappellent à quel point le cinéma peut nous transcender. Grand spectacle au sens noble du terme, « Interstellar » est un voyage autant pour ses personnages que pour son public. On en ressort fiévreux, envahi d’une sensation d’irréel en sortant de la salle de cinéma, cette sensation qui ne trompe jamais sur la qualité d’un film. Le film de Nolan fait partie de ces œuvres pour lesquelles le cinéma doit avant tout se vivre dans une salle noire avec un grand écran et un système son savoureux. Et l’histoire n’est pas en reste : vertigineuse odyssée aux confins de l’univers connu, « Interstellar » transcende l’aspect mythique de l’espace au cinéma. On se sent infime dans ces plans de vide transcendé par la musique d’un Hans Zimmer qu’on a rarement connu aussi inspiré. Nolan a également l’intelligence d’exploiter à fond les ressorts dramatique permise par la physique quantique. Sous sa plume, et celle de son frère, les différences de temporalité ou les trous de ver deviennent des objets narratifs d’une puissance folle. On est frappé en plein cœur par le voyage sur la planète qui coute à l’expédition des années entières écoulées en minute. Le temps, thématique essentielle chez Nolan, trouve ici une dimension inhumaine au premier sens du mot. C’est aussi un voyage émotionnel au rythme impeccable entre calme avant la tempête, émotion pure, tension, explosion puis résonnance calme. La scène d’amarrage sur un vaisseau tournant à toute allure en orbite est, par exemple, un modèle de montée de tension. On a beaucoup parlé de la fin, critiqué par beaucoup pour incohérence, mais « Interstellar » reste un film, pas un exposé scientifique. Aussi, il n’est pas régi tout entier par la logique, mais par la force de son récit. Et à ce niveau, c’est un modèle.

La scène : Tout le passage sur la planète des vagues géantes (« ce n’est pas une montagne », quelle réplique !) jusqu’au déchirant moment où le personnage de Matthew McConaughey regarde ses enfants grandir par vidéo.

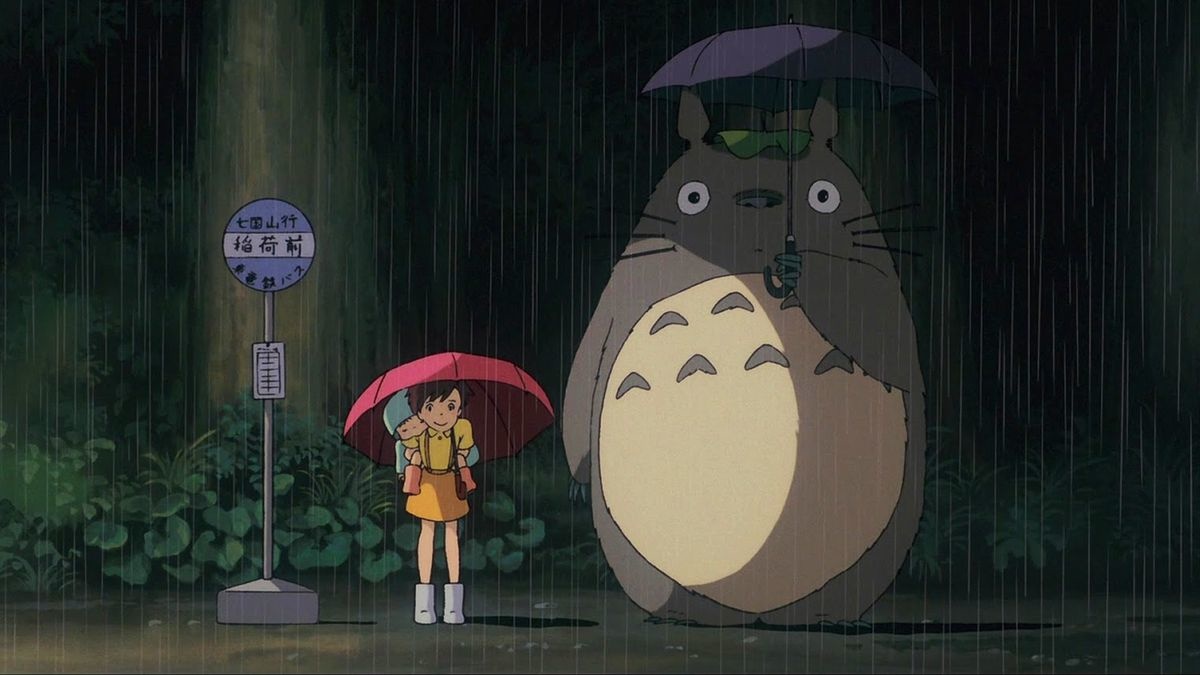

44. Mon Voisin Totoro (Hayao Miyazaki, 1988) :

Miyazaki once again, et on ne s’étonnera plus (si c’était encore possible) de me voir participer à un spectacle d’improvisation d’histoires à la manière du grand maître japonais. D’autant plus que, vous vous en doutez, ce n’est pas le dernier à trouver sa place dans le classement. Ici, c’est la magie de l’enfance, la saveur des instants en famille, qui fait toute la force de ce récit. Dans « Mon Voisin Totoro », le quotidien touche au sublime de la poésie. Peu d’éléments irréels, mais quels éléments ! Les noiraudes, les totoros, le chat-bus, pas une de ces trouvailles n’a pas atteint le statut culte ! Le reste du temps, c’est une masterclass de « vide plein » ce fameux « Ma » japonais dont s’inspire tellement Miyazaki. Il ne se passe pas grand-chose, pourtant on est scotché. Touché par l’humanité, émerveillé par le fantastique. Il y a une famille qui rit dans les bains, un déménagement, l’amour de deux sœurs, un gamin timide, une mère malade et on s’y retrouve tous. Il y a un chat qui transporte des gens, et on applaudit tous comme des enfants face à cette grandiose surprise. Et puis la nature, toujours, en majesté tranquille, avec un respect érigé en règle, qui n’a pas besoin de grands discours. Si jamais vous faites des gosses, foutez-les fissa devant Totoro. Vous prendrez de l’avance sur l’éducation poétique et sensible de vos marmots. Et bien entendu, regardez avec eux. Mon Héros Hayao.

La scène : L’inoubliable première arrivée du chat-bus, véritable choc visuel.

43. Qui veut la peau de Roger Rabbit (Robert Zemeckis, 1988) :

Grand classique de mon enfance, le bijou de Robert Zemeckis se déguste pour autant à tout âge. Bien entendu, la première prouesse notable réside dans le mélange entre animation et prise de vue réelle. Si ce n’est pas le seul film à avoir relevé ce défi, c’est en tout cas l’œuvre qui l’a poussé le plus loin. On ne peut que s’émerveiller de la fluidité avec laquelle ces deux mondes cohabitent à l’image. C’est l’occasion de mille trouvailles, visuelles et scénaristiques. De plus, le film va encore plus loin en faisant de cette cohabitation le centre du film. Imaginant un Hollywood où les vedettes seraient dessinées, l’œuvre de Zemeckis donne encore plus de force à ce mélange de style. Peuplé de personnages délirants et marquants (un bébé fumant le cigare, une bimbo amoureuse d’un lapin…) en plus des références à la culture populaire qui se dégustent comme des petits gâteaux (on croise de très nombreuses stars du genre !), « Qui veut la peau de Roger Rabbit » est un exemple de fun. Pastichant les codes du polar avec bonheur, c’est l’occasion pour Bob Hoskins de faire des merveilles en privé grincheux face à l’extraordinaire Christopher Lloyd en méchant très, tréééés traumatisant. Et, une fois n’est pas coutume, je ne vous décommande pas particulièrement la VF, qui est de qualitey (j’ai beau être un bolchevique de la VO, le talent des doubleurs français est tout de même notable, voilà c’est dit, je l’ai dit). « Retour vers le Futur », « Forrest Gump », « Seul au Monde » et donc « Qui veut la peau de Roger Rabbit », il n’est pas exagéré de dire que Zemeckis a porté le film familial en majesté, sur la fin des années 1900. Dans cette vague de nostalgie des années 80 et 90, on ne peut qu’espérer que ce bon vieux Robert viendra bientôt rappeler qui est le daron du genre, lui qui se contente depuis de succès modestes.

La scène : Si l’arrivée dans la ville des Toons, assez drogue friendly pour faire un euphémisme, est un feu d’artifice, le passage le plus marquant du film est à mes yeux (et je pense ne pas être seul sur le coup) la terrifiante révélation concernant le Juge DeMort. « Pas n’importe quel toon ! ».

42. Le Cercle des Poètes Disparus (Peter Weir, 1989) :

Il en est de certains films qu’on regarde en se disant qu’on nous les a trop survendus. Qu’à force d’avoir dit « c’est génial », qu’à force d’avoir énoncé « tu ne peux que ressentir » telle émotion, notre exigence sera telle qu’on ne pourra pas en goûter toute la saveur. On sera forcément déçu. Et malheureusement, c’est vrai dans la plupart des cas. Mais il suffit qu’un film parvienne à vaincre cette attente démesurée, à nous toucher malgré tout, et ce film devient inoubliable. C’est un peu mon histoire personnelle avec « Le Cercle des Poètes Disparus ». Une œuvre dont je m’étais convaincu, sans doute bien aidé, qu’elle ne pouvait pas ne pas me plaire. Et malgré tout, elle m’a plu. Film du trop sous-estimé Peter Weir (le mec du « Truman Show » et de « Master and Commander » tout de même), il m’a offert le choc que j’attendais. Cette ode à la liberté de vivre l’existence qu’on souhaite, cette déclaration d’amour à l’art et à la littérature, pourrait être un énième poncif niais et sirupeux. Il n’en est rien. Il n’en est rien car l’histoire présentée n’est pas si rose que cela. Il ne s’agit pas vraiment d’un feel good movie. Le drame de « Le Cercle des Poètes Disparus » nous atteint en plein cœur et propulse son message dans le sublime. Bien sûr, tout cela a son côté simple, réducteur si on tient à être grincheux, mais si on y tient pas et qu’on se laisse simplement porter, la chialade est assurée. La bonne chialade, celle où on pleure de tristesse et de beauté. Et puis bien sûr, il y a Robin Williams.

La scène : La fin bien sûr. O capitaine, mon capitaine.

41. Jurassic Park I&II (Steven Spielberg, 1993 et 1997) :

Revenons aux classiques de l’enfance, aussi surprenant que cela puisse être quand on parle de Jurassic Park (ce n’est pas exactement le « Roi Lion » tout de même, ou alors un « Roi Lion » très vénére). Nul besoin de chanter les louanges des qualités de ces excellents films, qui apparaitront évidents au lecteur qu’il s’agisse de la musique, des scènes cultes, de Jeff Goldblum, du coup de génie narratif incroyable de cette histoire (le retour des dinosaures putain !) ou de Jeff Goldblum. Parmi ceux qui me lisent, nombreux sont ceux, j’imagine, qui ont dans leur filmographie cette œuvre qu’ils adoraient regarder encore et encore avec leurs amis d’enfance ou leurs familles. Une délicieuse habitude dont on se souvient ensuite autant pour la qualité du film que pour le moment passé ensemble à l’époque. Et bien moi, il s’agit des deux premiers « Jurassic Park », regardé de très nombreuses fois notamment avec mon frère et ma cousine (le p’tit big up à eux), jusqu’à compter et comparer les morts de chacun des volets (comment ça c’est macabre ?). Le plus drôle c’est qu’à l’époque, le moindre couteau sorti dans un film pouvait me faire partir en courant (true story) tant je ne supportais pas la violence au cinéma (il a fallu « Le Seigneur des Anneaux » pour me calmer comme il faut). Et pourtant, je regardais encore et encore « Jurassic Park ». Absurde. Le troisième film a tenté maladroitement de relancer la vibe, mais sans succès, la magie n’y était plus. Aussi, pour la conserver, je n’ai pas voulu voir les récents films. Pour moi « Jurassic Park » ce sont des clôtures électriques, pas des grosses bouboules surtechnologiques. Qu’on me permette de faire mon fan rageux et sorry, pas sorry. Bisous bande de diplodocus.

La scène : Outre « Bienvenu à Jurassic Park » source incroyable de gag, la scène qui m’a sans doute le plus marqué est celle où les gens fuient T-Rex vers les hautes herbes où se trouvent les raptors, allant au carnage. « N’allez pas dans les hautes herbes » (dixit le mec qui s’y retrouve deux minutes après).

40. Black Swan (Darren Aronofsky, 2010) :

« Black Swan » fait partie de ces films capable de réconcilier l’espace d’un instant public et critiques, presque tous réunis dans une même acclamation. Faisant parti des chocs cinématographiques majeurs du début des années 2010, « Black Swan » est de ces films dont on sort fiévreux, tremblant. D’un genre indéfinissable, ni tout à fait thriller, ni tout à fait film d’angoisse, et dont le meilleur qualificatif reste le flou « film psychologique », il résonne longtemps après son visionnage. Illustration brûlante de la folie auquel peut mener l’art, « Black Swan » est à l’image du ballet qu’il présente : mythique et tragique, au sens que peut prendre par exemple un opéra. Se déroulant dans un milieu, la danse au plus haut niveau, propice aux pires rivalités et ambition, c’est une fable mordante et terrible sur la démesure, que ce soit celle de la perfection, ou celle de l’orgueil. Sublimé par la musique de Tchaïkovski, magnifié par la réalisation d’un grand spécialiste de l’histoire torturé, ce film a des allures de magma autant que de banquise : on en sort glacé autant que brûlé. Cette œuvre c’est aussi l’histoire de la mue de Natalie Portman. L’actrice, déjà vedette internationale grâce à « Star Wars », est devenue à cette occasion une référence du cinéma mondial, prouvant à tous qu’elle pouvait tenir haut la main la tension d’un film d’auteur ambitieux et grand public. A l’image de son personnage, elle se transforme à l’écran, pour terminer en majesté une hallucinante performance. Il est des films qui, dans une carrière, marquent un « avant » et un « après ».

La scène : la fin du film est un grandiose moment de cinéma et lorsqu’arrive le générique, on reste hébété, groggy.

39. Brazil (Terry Gilliam, 1985) :

Pour la plupart des réalisateurs célèbres, la quête du film phare obsède. Le débat est généralement sans fin, mais il arrive qu’une forme de consensus émerge pour quelques noms. Jugement à distinguer, par ailleurs, de la recherche du meilleur film (pour mon cas d’ailleurs, un autre Gilliam se trouve plus haut). Terry Gilliam, donc, fait partie de ces artistes pour qui l’on se met généralement d’accord pour identifier l’œuvre en forme de trait d’union. En dehors de sa prodigieuse carrière avec les Monty Pythons, l’américain connait en effet une carrière solo solide. Et dans celle-ci, pour beaucoup, l’évidence est la suivante : le film référence, c’est « Brazil ». Car « Brazil » c’est une symbiose, symbiose entre la folie visuelle de ce dessinateur génial et son appétit pour la satire, symbiose entre son obsession pour l’opposition onirisme / réalité et son goût évident pour le non-sens. Tristement comique, dramatiquement hilarant, cette réécriture absurde de « 1984 », conte dément de l’individu broyé par l’illogisme du totalitarisme, est un chef d’œuvre. Qu’on en juge par le pitch : un fonctionnaire sans histoire tente de corriger une erreur bureaucratique où une mouche tombée dans une machine à amener à l’arrestation de la mauvaise personne. Bourré de références, c’est un foisonnement de trouvailles visuelles et scénaristiques. Dans ce plat finement travaillé, la sauce est bien sûr l’incroyable musique, passée à la postérité. On y croise un casting délicieux avec pour les noms les plus célèbres : Jonathan Pryce parfait quidam dépassé, Robert de Niro en plombier fou, Michael Palin, Ian Holm ou Jim Broadbent. Grinçant, terrible, jouissif, sublime, fou dans beaucoup de sens du terme, « Brazil » est une merveille.

La scène : Cette fin émouvante aux larmes, affreuse et magnifique.

38. Monty Python : La Vie de Brian (Terry Jones, 1979) :

On vient de parler du père Gilliam, reparlons-en mais cette fois en compagnie de ses illustres compères, j’ai nommé les génialissimes Monty Pythons. Est-il exagéré de dire que le génie de ces hommes est immense, à tel point qu’il a marqué l’humour comme peu ? Je ne pense pas. Est-il exagéré de dire que cette bande a tellement œuvré pour le bonheur humain qu’elle mérite tous les honneurs possibles ? Bon, c’est peut-être un peu trop, mais qu’on me pardonne. Les Monty Pythons m’ont offert tellement de fous rires que je ne peux m’empêcher de leur dresser des louanges hyperboliques à la première occasion. Si beaucoup de choses me font rire, leurs sketchs, leurs œuvres, elles, peuvent littéralement me faire tomber de mon fauteuil, de mon canapé, ou du quelconque meuble où je me suis posé pour les regarder. On en a dit beaucoup sur leur sublimation du fameux « nonsens », d’autant plus fort qu’il a atteint l’universel, il ne reste plus qu’à savourer. Savourer par exemple « La Vie de Brian », hilarante aventure d’un homme pris pour un messie dans un pastiche de la Galilée sous domination romaine. Les moments cultes sont innombrables et leur lecture suffira sans doute à donner le sourire aux fans : « Bigus Dickus », les kamikazes, la lapidation, « wooden spoon »… Satire mordante mais pas tant blasphématoire comme certains détracteurs aiment à le penser, « La Vie de Brian » est plutôt une charge comique contre les religieux et les institutions religieuses que contre l’idée de religion elle-même. Reste que c’est un film délicieux, qu’on savoure encore et encore jusqu’à connaître par cœur les innombrables situations loufoques et répliques exquises que nous offrent les facétieux anglo-saxons.

La scène : « Always look on the bright side of life » est un coup de maîtres.

37. La Trilogie Marseillaise (Alexander Korda, Marc Allégret et Marcel Pagnol, 1931, 1932 et 1936) :

« -Et même qu’il y avait au moins un million de personnes dans ce magasin !

-Oh fatche, tu m’emboucanes ! »

On ne se refait pas, ou alors difficilement. Si l’on vient d’une ville qu’on aime éperdument, alors on aime éperdument l’œuvre qui en parle de la plus belle des manières. Qu’on pardonne donc au provençal que je suis la flamme de cette déclaration énamouré, mais « La Trilogie Marseillaise » est un monument trop méconnu du cinéma français, encore plus que sudiste. Loin de la carte postale que certains pisse-froids aimeraient dépeindre, cette œuvre est la quintessence d’un esprit marseillais dont subsistent encore aujourd’hui les traces, n’en déplaise à certains. Bien sûr l’ambiance est presque mythologique, et on serait fou de penser qu’on vit à Marseille aujourd’hui comme à l’époque de Pagnol. Mais dans ces personnages forts en couleurs, au verbe haut, comédiens de vie quotidienne, aux sentiments démesurés, il y a quelque chose qui est resté et qui fait en partie la saveur de cette ville complexe qu’est Marseille. Attention, néanmoins, on se tromperait en pensant que « La Trilogie Marseillaise » ne s’adresse qu’aux habitants de la cité phocéenne ou à ceux voulant les connaître. Si certains parleront avec dédain de pagnolade, dans un élitisme qui les regarde, d’autres verront tout le sublime qu’il y a dans ces répliques imagées, toute la drôlerie tendre et humaine qu’il y a dans ces situations. Et puis, ils verront aussi que derrière cette comédie, se cache un mélodrame magnifique qui les émouvra aux larmes. Un mélodrame rempli de pudeur et de cœurs gros comme le Vieux Port, de déchirures et de réconciliations, de sacrifices, d’amours et de tendresses. Derrière le masque de la comédie, pleure celui de la tragédie. N’oublions pas également les monuments d’acteurs à l’œuvre devant la caméra de Pagnol, au premier rang desquels le géant Raimu, dont Orson Welles (qui n’était pas le dernier des pégus) dira qu’il était le meilleur acteur au monde. In fine, « La Trilogie Marseillaise » est beaucoup plus profonde qu’elle ne le laisse présumer. C’est la force d’un opéra, déguisé en opérette. Et celui qui n’est pas content, tant pis pour sa tronche de gobi.

La scène : le moment où Marius revient pour réclamer son fils et se heurte à la déclaration de César qui fait l’éloge du père que fut Panisse.

36. Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964) :

Disney ce ne sont pas que des dessins animés (même s’il y a de l’animation dans « Mary Poppins ») ! Et dans le panthéon des longs métrages en chair et en os du studio, « Mary Poppins » se taille la part du lion. Film qu’on qualifiera aisément de magique, ayant révélé l’incroyable Julie Andrews et offert l’un de ses plus beaux rôles au délicieux Dick Van Dyke (ça ne s’invente pas), il fait partie de ces œuvres qui filent la banane, donnent envie de chanter, de danser, de rire, de serrer des gens dans ces bras. Sorte de « feel good movie » ultime, « Mary Poppins » se glisse dans nos yeux comme un bonbon extraordinaire le ferait dans notre bouche. Autre classique des classiques de mon enfance, c’est avec un incroyable bonheur que je découvrais et redécouvrais à l’époque les aventures de cette nounou pas comme les autres. Et puis, que serait « Mary Poppins » sans ses chansons ? Dans toute la filmographie Disney, qui pourtant en a produit de belles, c’est à elles que je décerne la palme. Et notamment à l’entrainante « Chem Cheminée », à la motivante « Un morceau de sucre », à la mélancolique « Nourrir les petits oiseaux » et à la légendaire « Supercalifragilisticexpialidocious ». « Mary Poppins », une valeur sûre. Dédicace à l’américain que j’ai fait rire comme un fou en chantant en français « A spoonful of sugar » / « Un morceau de sucre ». C’est bon de rire, c’est bon de rêver !

La scène : Difficile de choisir, mais il me semble bien qu’à l’époque « Nourrir les petits oiseaux » (par ailleurs l’une des chansons préférés de Walt Disney) était mon moment préféré.

35. Watchmen : Les Gardiens (Zack Snyder, 2009) :

Œuvre controversé, comme l’est d’ailleurs le comic d’origine, « The Watchmen » n’en est pas à mes yeux, si on excepte Batman, ce que le film de super-héros a produit de mieux. Certes, les ressorts de pensée sont parfois difficilement lisibles, voire bien « far right » sur les bords selon la grille de lecture, certes la vision de l’humanité et des sociétés humaines dépeinte est franchement déprimante. Certes le film est d’un cynisme noir, certes il s’évertue à tuer tout espoir idéaliste. Mais, même si ce sont des composantes indéniables (qui par ailleurs ne sont pas toujours dénués d’intérêt) ce serait faire injure que de le résumer à cela. En réalité, « The Watchmen » est bien plus complexe qu’un simple pamphlet désabusé tirant vers l’extrémisme. Bien avant la mode actuelle, c’est une déconstruction en règle passionnante du mythe du super-héros, auquel participent chacun des personnages, que ce soit l’ordure autoproclamé à la solde du gouvernement, le milliardaire pragmatique jusqu’au crime de masse, le vengeur solitaire, l’inventeur perdu et le seul surhomme complétement déshumanisé. « The Watchmen » imagine les super-héros avec toute la complexité morale propre au reste de l’humanité, et pousse le raisonnement jusqu’au bout, jusque-là où ça fait mal. C’est l’une des grandes forces de l’histoire, aller jusqu’au bout des choses, quitte à tourner encore et encore un couteau dans une plaie. On pense aussi au spectaculaire dilemme moral de la fin du film. Toute cette force dramatique est exploitée de manière impeccable par un Zack Snyder consciencieux. Son amour des ralentis et des grosses punchlines, ses chansons pop balancées pleins tubes, toute la patte magnifiquement sans finesse du réalisateur de « 300 » (on adore ou on déteste) aurait pu être complétement à l’opposé de ce dont avait besoin le film. En réalité, ce délire pop assumé à 200% ne fait que souligner encore plus cet abattement de statues. Reste à signaler le meilleur personnage du film : l’incroyable Rorschach, superbement interprété par la révélation Jackie Earle Haley.

La scène : « C’est pas moi qui suis enfermé avec vous… c’est vous qui êtes enfermé avec moi ! ».

34. Hercule (Ron Clements et John Musker, 1997) :

Avant dernier classique d’animation Disney du classement (ooooouh mais qui sera le dernier, suspense) « Hercule » est un film qui a énormément marqué mon enfance en étant à l’origine de ma passion pour la mythologie grecque. Constatant mon goût pour ce dessin animé, ma mère a en effet résolu de m’offrir l’histoire d’origine (il est vrai plutôt différente). De là est parti un appétit immense et le point de départ d’incroyables découvertes. C’est dans un sens, à partir d’ « Hercule » que j’ai commencé à connaître tous ces mythes, toutes ces histoires qui me fascinent et me nourrissent encore aujourd’hui. C’est en grande partie la raison de sa présence aussi haute dans ce classement. Mais rendons à « Hercule », ce qui est à « Hercule ». Ce dessin-animé comporte des qualités propres indéniables. L’histoire est passionnante, le méchant, Hadès, est d’une coolitude incroyable, Peine et Panique sont la définition même des side-kicks bêtes et méchants Disney réussis, Megara initie la période des personnages féminins un peu plus complexes, Philoctète est un mentor trop chouette, les références à la mythologie sont savoureuses, il y a des scènes badass à souhait (l’hydre !), des rebondissements, du bon gros fun comme on les aime et puis il y a des fucking titans trop giga impressionnants (étoiles de gosse dans les yeux) ! Sans oublier que tout cela a donné un jeu vidéo légendaire. Allez, emballé c’est pesé, on kiffe, c’est un grand bravo messieurs dames.

La scène : la libération des titans, parce que c’est trop giga cool comme moment (étoiles de gosse dans les yeux) !

33. L’Armée des Douze Singes (Terry Gilliam, 1995) :

Ce ne sera plus un secret pour vous en lisant ce classement, j’apprécie intensément les films denses, aux retournements de situations imprévisibles, aux suspenses impeccables, aux histoires originales, aux ambiances prenantes. A cet égard « L’Armée des Douze Singes » fait partie des modèles. C’est sans doute le film le plus « sérieux » et le moins absurde des plus grand succès de Terry Gilliam, même si l’esthétique des scènes futuriste n’est pas sans rappeler « Brazil » et que l’histoire en elle-même comporte une très grande part de folie. Le scénario, adaptation libre de « La Jetée » de Chris Marker, est tout bonnement hallucinant. Alors que l’humanité a été décimée par un virus mortel, un homme hanté par un souvenir récurrent est envoyé dans le passé pour récolter des informations. Rassurez-vous rien autour des pangolins et du coronavirus, il s’agit ici plutôt de singes et notamment de « L’Armée des Douze Singes », organisation supposée responsable de la propagation de la maladie. Mais bien évidemment, les choses ne sont pas si simples. Offrant à Brad Pitt, bien avant « Burn After Reading » l’occasion de casser son image et prouver son talent, ce film est pour votre cerveau un voyage qu’il n’oubliera pas (personnellement j’ai bien eu du mal à dormir après coup). Exploitant magnifiquement des paradoxes temporels vertigineux, « L’Armée des Douze Singes » est une œuvre maitresse, s’achevant sur une conclusion dont on a du mal à se remettre.

La scène : La fin donc, successions de twists incroyables.

32. Le Parrain II (Francis Ford Coppola, 1974) :

Désolé pour ses ardents défenseurs, que j’imagine nombreux dans les lecteurs, mais « Le Parrain » premier volet, n’est pas dans ce classement. Si je reconnais sans souci ses immenses qualités cinématographiques et son statut de film phare, il n’a que peu réussi à me toucher. Je l’ai regardé comme on admirerait une toile de maître en se disant : « c’est superbe mais moi ça ne me fait pas grand-chose ». C’est d’ailleurs quelque chose qui m’arrive réguliérement en tant que spectateur et qui expliquera l’absence de nombreux classiques dans ce classement. « Le Parrain », deuxiéme volet, en revanche a réussi sur les deux tableaux. C’est une œuvre de cinéma monumentale et c’est un film que je me suis passionné à regarder. Pourquoi celle-ci plus que l’autre ? Il y a sans doute beaucoup de mystère. En tout cas, depuis le passé de Vito Corleone porté par De Niro (plus que solide) jusqu’aux actes sanglants de Michael Corleone porté par Al Pacino (hallucinant), je suis resté scotché devant ce chef d’œuvre. Quel souffle, quelle force. L’ascension de Vito Corleone est magistrale. La descente inexorable de Michael Corleone vers la pire violence est impeccable. C’est un récit comme il y en a peu. Ni apologie ni moralisation niaise, « Le Parrain II » est une démonstration implacable sur le cercle sans fin de la violence mafieuse, qui finit par emporter jusque sa propre famille. Si beaucoup ont tenté de s’inspirer des compères Coppola et Scorcese dans les films sur le grand bandistime, bien peu sont arrivé à la cheville du « Parrain II ». On comprendra qu’après cela, je n’ai toujours pas regardé le dernier volet. Vu ce qu’on en dit, je crains trop la déception.

La scène : le meurtre de Fredo, moment digne des plus grands opéras tragiques.

31. No Country For Old Men – Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme (Joel et Ethan Coen, 2007) :

Quel film. Quelle claque. Jusque-là connus surtout pour leurs films barrés de loosers plus ou moins sublimes, les frères Coen démolissent le game avec « No Country For Old Men », adaptation sensationnelle d’un roman de Cornac McCarthy. Ici, pas de répliques décalés, pas vraiment de situations acides à la « Fargo » mais de la violence contemporaine, brute de décoffrage, râpeuse, dense, âpre. Un peu comme si les Coen, le temps d’un film, avaient quitté leur filtre « rire jaune » pour ne présenter que ce que celui-ci camoufle d’habitude. Western moderne donnant ses titres de noblesse au genre, à la photographie épousant magnifiquement l’histoire, « No Country For Old Men » est l’histoire de deux traques en une. La première, c’est Llewelyn Moss, pourchassé sans relâche par le terrible Anton Chigurh. La deuxième, c’est l’histoire du Shérif Bell, suivant cette course folle à retardement, ne pouvant que constater, désabusé, cette traînée de violence. Le casting est tout bonnement hallucinant, et on a là une des plus belles interprétations collectives du 21éme siécle. Josh Brolin, révélation du film, est nickel, Tommy Lee Jones est incroyablement touchant en vieil homme dépassé, Woody Harrelson et Kelly McDonald ne sont pas en reste. Et puis bien sûr, il y a Javier Bardem, dont la composition démente en forme de nitroglycérine balaye tout sur son passage (un peu comme Chigurh) et place d’un coup d’un seul son personnage au panthéon des plus grands méchants de toute l’histoire du cinéma. Sa gueule, son arme culte, ses répliques, son ton de voix… tout est immense. Il y a tant que scènes extraordinaires qu’il serait trop long de toutes les citer.

La scène : puisqu’il faut en citer une : la scène avec la pièce dans la station-service, qui achève une bonne fois pour toute de planter toute la force terrible du personnage d’Anton Chigurh.

30. La Saga James Bond (Terrence Young, Guy Hamilton, Lewis Gilbert, Peter Roger Hunt, John Glen, Martin Campbell, Roger Spottiswoode, Michael Apted, Lee Tamahori, Marc Forster, Sam Mendes, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1995, 1997, 1999, 2002, 2006, 2008, 2012, 2015) :

Et bim, plus d’une vingtaine de films d’un coup ! Oui, c’est vrai, il y a de tout dans les films James Bond niveau qualité : depuis le désastreux jusqu’au génial. Oui, c’est vrai, de nombreux passages des films font honte aujourd’hui pour le côté machiste voire parfois culture du viol qu’ils dégagent. Il fallait le dire et, si je ne prétends pas l’occulter, on remarque néanmoins qu’il y a du mieux depuis l’arrivée de Daniel Craig. Malgré tout, la saga James Bond reste une de mes sagas cultes, un rendez-vous de spectateur incontournable à chaque sortie. Et si je suis loin d’être seul, ce n’est sans doute pas pour rien, tant ces films d’actions comportent un attrait incroyable. Commencé par « Casino Royale » (le meilleur de tous à mes yeux) avant de prendre les choses dans l’ordre, ce fut tout une expérience de les découvrir les uns après les autres. Car au-delà de chaque film, voir l’évolution avec l’époque, la différence de ton entre chaque acteur principal, est passionnant pour un cinéphile. On y retrouve toujours des repères comme les gadgets ou les méchants (prodigieuse galerie de salopards soit dit en passant) entre autres. On savoure chaque opus pour son style unique. On débat avec ses amis de ses préférences. On voit les scénarios évoluer avec leur époque. Regarder toute la saga James Bond, outre ses indéniables défauts comme celui déjà évoqués, c’est suivre un voyage sans équivalent dans l’histoire du cinéma. Bien sûr, il y en a des très mauvais, bien sûr, il y a beaucoup de kitsch, mais tout ça se savoure comme dans un joyeux nanar. Et puis il y a aussi du très lourd, notamment « Casino Royale » et « Skyfall » pour les plus récents. Depuis la classe à l’ancienne de Connery jusqu’à la complexité de Craig, en passant par les gags d’un Clooney, le style d’un Brosnan, la densité d’un Dalton et sans oublier Lazenby, acteur inconnu auteur d’un sans-faute dans « Au service secret de Sa Majesté », James Bond est plus qu’un personnage, c’est un mythe. Restée personnellement sur une terrible déception avec « 007 Spectre », j’attends le prochain pour me rassurer (Contre : il y a toujours Léa Seydoux. Pour : Hans Zimmer fait la musique).

La scène : difficile d’en trouver une seule parmi vingt-quatre films, mais s’il fallait n’en retenir qu’une, après avoir fortement hésité avec la partie de poker de « Casino Royale » qui a relancé le jeu pour le grand public, la scène de torture dans le même film qui offre l’opportunité à Bond de sortir sa meilleure repartie, la tirade de Silva dans « Skyfall » ou le premier « Bond, James Bond », je pars sur la dernière scène de Desmond Llewelyn dans inoubliable interprète de « Q », dans « Demain ne meurt jamais », qui résonne après coup en déchirants adieux.

29. La Famille Indienne (Karan Johar, 2001) :

S’il y a des gens pour ne pas reconnaître le génie de Bollywood, qu’ils regardent « La Famille Indienne » pour se calmer vite fait. « Kabhi Khushi Kabhie Gham » en version originale, comporte certes tout ce qui fait à mes yeux le charme des films de cette industrie, notamment un kitsch tellement assumé qu’il en devient magnifique et des chorégraphies en chanson géniales. Mais ce n’est pas tout. « La Famille Indienne » est aussi un fabuleux mélodrame de 3H31 sur la vie d’une famille, ses déchirements et ses réconciliations portés au sublime. C’est la thématique classique : un homme tombant amoureux d’une femme pauvre est renié par son père. Bien entendu, tout s’arrange à la fin, mais on a tellement été happé qu’on vit cette conclusion heureuse d’une manière incroyable. Mais pour parler au mieux de « La Famille Indienne », il faut je raconte la fois où je l’ai vu. A Marseille, une association émérite organisant régulièrement des projections en plein air (gloire à eux) avait comme souvent pris place sur la place d’un quartier populaire où des escaliers en pierre permettaient à chacun de s’installer à condition d’apporter son coussin. Et comme souvent nous nous y étions rendus en famille. Un écran géant gonflable, du couscous maison à un prix défiant toute concurrence : voilà de quoi achever le tableau de ce qui était déjà en soi une splendide expérience de cinéphile. Au vu de la durée du film, un entracte était prévu. Etant moi et mon frère, fort jeunes et peu habitués d’un spectacle aussi long, ma mère s’était promise de vérifier à ce moment-là si nous souhaitions continuer, sans doute résolue à nous ramener. Mais à l’entracte la réponse fut unanime : impossible de ne pas voir la fin. Et nous sommes restés, et j’ai rarement autant pleuré devant un film.

La scène : la réconciliation finale, qui m’a transformé en fontaine à larmes.

28. Cinema Paradisio (Giuseppe Tornatore, 1988) :

Comment résister à « Cinema Paradisio » ? Tourbillon d’émotions d’une beauté pure et noble, le film de Giuseppe Tornatore est capable de vous arracher les plus chaudes larmes, tout en gardant un sourire dans le coin de votre bouche. On ne sait plus si on pleure parce que c’est triste ou parce que c’est beau et à la vérité, c’est souvent les deux ensembles. Déclaration d’amour intense et brûlante au cinéma, merveille de film sur l’enfance, « Cinema Paradiso » est un must. Ajoutez à cela une musique sublime, œuvre de Morricone père et fils (rien de moins), et vous comprendrez encore mieux la réputation de ce film. Ajoutez en plus l’un des plus beaux rôles, si ce n’est le plus beau, du monument Philippe Noiret et vous comprendrez aisément pourquoi cette œuvre est aussi haute dans mon classement. On suit avec enchantement son tutorat de projectionniste bourru sur le jeune garçon qui deviendra un réalisateur célèbre. « Cinema Paradisio » est aussi un film sur le retour. Un homme revient quelque part et retrouve ses souvenirs, on a vu cela mille fois mais qu’importe. Lorsque c’est bien fait, cela touche à l’universel, cela touche au sublime. Et ici, bien fait est un euphémisme. Si jamais vous n’avez toujours pas visionné cette splendeur, allez-y, craquez. C’est un délice. Il s’agit d’un immense succès public comme critique, vous ne prenez pas trop de risques. A noter qu’on y croise aussi Jacques Perrin, réalisateur de magnifiques documentaires comme « Océans » en tant qu’acteur. Voilà, c’était la p’tite anecdote, merci, bonsoir.

La scène : la scène finale, merveilleuse.

27. Autant on emporte le vent (Victor Fleming, ainsi que George Cukor et Sam Wood non crédités, 1939) :

Il est des films qui définissent de manière incroyable l’expression « grand spectacle ». « Autant on emporte le vent » est un de cela. Il est de ces œuvres qui rappelle que le cinéma est aussi fait pour le grandiose et l’épique. Il est de ces expériences qui nous transportent bien au-delà de notre siège de spectateur. Rarement j’ai été autant embarqué par un film, du début jusqu’à la fin, malgré sa durée à la hauteur de sa démesure (4H03 tout de même). Et pourtant, c’est sur un écran de télévision que je l’ai découvert. Je n’ose imaginer le choc que cela a dû être à l’époque devant un grand écran de cinéma. « Autant on emporte le vent » est une geste hallucinante, une histoire d’amour fabuleuse et complexe. Les personnages sont passionnants, le déroulement de l’intrigue haletant. C’est un incontournable du mythe hollywoodien, démonstration de force symbolique incroyable de cette industrie. Plus gros succès de l’histoire après correction de l’inflation, cette œuvre est à raison une sorte de passage presque obligé (puisqu’on est jamais obligé de rien) dans une vie de cinéphile. Bien sûr, il faut la regarder en conscience. La défense du Sud Confédéré, présenté comme un perdant magnifique, le racisme soft (même si paradoxalement, le film permis à une actrice noire d’être pour la première fois récompensée aux Oscars) est à analyser avec distance. Mais, de la même manière que pour d’autres œuvres références, ce serait trop dommage de priver de ce choc cinématographique pur pour autant. Si le débat à propos de l’homme et de l’artiste enflamme les discussions, on peut considérer que regarder une œuvre en conscience de ses caractères datés ne fait pas de mal. Certains ne seront pas d’accord et c’est leur bon droit. Moi, je continue d’en penser que « Autant on emporte le vent » a sa place au panthéon des légendes cinématographiques.

La scène : La conclusion d’un film étant un excellent révélateur de qualité, on ne s’étonnera pas de croiser de plus en plus de scènes finales à l’heure de décerner pour moi la palme de la meilleure scène, alors que le classement va vers ses hauteurs. Ici encore, c’est la conclusion qui s’impose, ne serait-ce que parce que les dernières répliques sont restées parmi les plus légendaires de l’histoire du cinéma.

26. Cyrano de Bergerac (Jean-Paul Rappeneau, 1990) :

« Cyrano de Bergerac » c’est tout simplement ma pièce préféré. Du monde entier. De tous les temps. Voilà pour poser les bases bien comme il faut. C’est une pièce que je relis à intervalle régulier, et qui me donne à chaque fois les larmes à yeux. Le style déployé dans cette œuvre est à mes yeux ce que la langue française a donné de plus sublime. L’histoire est la définition même du mot panache. A l’image de son fabuleux personnage principal, cette pièce est tout ensemble démesure grandiose, noblesse d’esprit, art de la répartie, refus du compromis, sens du sacrifice… La liste est bien longue. On y trouve une somme de moments de bravoures extraordinaire : la première apparition de Cyrano, la tirade des nez, à la fin de l’envoi, non merci, l’aveu à Le Bret, la déclaration soufflée aux balcons, la mort de Christian, la rédemption de De Guiche, la fin bien sûr… Nombre de ces moments ont rejoint la légende. Chaque acte à son style, chaque acte est une prouesse, échevelée et épique, achevée par une dernière réplique qui résonne comme la superbe note finale d’un morceau magnifique. Au détour de chaque page peut sonner une réplique pouvant nous atteindre en plein cœur, en pleine âme. Qu’on me pardonne l’emphase, mais tous les qualificatifs sonnent petit en parlant de Cyrano. A tel point que la première elle-même, marquée par des applaudissements à n’en plus finir, a fait histoire. On comprendra donc mon attente pour le moins forte vis-à-vis d’une adaptation cinématographique. Celle-ci est impeccable, de la musique jusqu’au casting. Et en parlant de casting, en premier lieu bien sûr Gérard Depardieu. L’un des plus grands acteurs du cinéma français (voire mondial) et tant pis pour ceux que ça agace, est ici dans un des sommets de son art. On pardonne même à cette adaptation la suppression de certains passages pour garder une durée cinématographique pas trop effrayante. Un magnifique exemple de passage de la scène à l’écran réussi.

La scène : Alors qu’on attendrait Depardieu plutôt dans les moments bravaches comme la tirade des nez, qu’il joue avec beaucoup d’application, c’est dans les moments sensibles qu’il touche au sublime, et notamment dans cette fin de la tirade des non merci, monument de jeu d’acteur.

Les articles précédents :

De la 200éme à la 176éme place.

De la 175éme à la 151éme place.

De la 150éme à la 126éme place.

De la 125éme à la 101éme place.