Et voilà, c’est parti. Après de longues heures de travail, je vous le présente enfin : le top 200 de mes films préférés. Un gros boulot, vous vous en doutez, que de pré-sélectionner les films puis de les classer dans l’ordre, puis d’en parler l’espace de quelques lignes, puis de sélectionner une image pour chacun. Mais bon, le résultat est là et j’espère que vous l’apprécierez.

Ceux qui sont familiers de mes tops annuels le savent : j’aime les classements (à prononcer en mode « OSS 117 »). Ils sont pour moi un beau loisir dans mon temps véritablement libre, comme par exemple une après-midi d’été entre plage et apéro. Celui-là est bien évidemment un des sommets possibles en ce qui concerne le cinéma, mais il n’a évidemment rien d’un quelconque bilan définitif. A tout âge de la vie, cela serait bien présomptueux, alors au mien… Ce que vous allez lire n’a rien de figé, bien sûr. D’autres films s’y glisseront, d’autres, du coup, en partiront. Considérons alors ce qui va suivre comme une « photographie à l’instant T », un « instant T » où j’avais envie de m’arrêter un instant sur ces films qui ont fait ma vie de cinéphile et aussi en partie ma vie d’être humain.

C’est sans doute au lycée que je suis devenu cinéphile. Avant bien sûr, j’aimais déjà le cinéma, mais c’est à cette période que le « goût pour » est devenu « amour ». Désolé de vous décevoir mais il n’y eut pas de raison particulière à cela. Pas d’anecdote fondatrice, pas de film clé. D’ailleurs, il est presque sûr que j’ai visionné le numéro un de mon classement (no spoiler) avant de me considérer cinéphile. Le processus s’est fait en douceur, progressivement, mais aujourd’hui les faits sont là : mon amour pour le cinéma est immense. Pourtant, je pense être un cinéphile assez particulier : je ne suis pas particulièrement vorace ni de séances, ni de DVD, au sens où je ne vais pas au cinéma tous les jours et à certaines périodes, assez nombreuses d’ailleurs, je n’y vais pas toutes les semaines, loin de là. Je peux d’ailleurs passer de longs moments sans visionner un seul film, que ce soit chez moi ou ailleurs, avant que l’envie me reprenne. C’est ainsi. Il n’y a pas de modèle de l’amour. Celui que j’ai pour cet art n’en est pas moins grand.

Toujours est-il qu’à travers ce classement, je souhaite avant tout partager mon expérience de cinéphile. Vous raconter la diversité de ce que veut dire pour moi « être spectateur », vous parler des différentes façons et raisons que j’ai d’apprécier un film, vous expliquer les différents moyens et contextes qui me permettent d’en visionner, vous montrer mon goût pour des films extrêmement différents les uns des autres.

En somme, vous emmener faire un voyage dans mon cinéma.

Quelques précisions avant de commencer :

-Ce que vous allez lire, comme tout classement, a ses limites, notamment un côté rigide et arbitraire. De plus, les films que j’y présente sont tellement différents les uns des autres que leur attribuer une place les uns par rapport aux autres est une idée qui a forcément ses limites et suppose des décisions en partie mystérieuses, même pour moi. D’ailleurs, même en gardant la même liste de film, rien ne garantit que ce classement serait semblable si je le refaisais un an plus tard. C’est donc vraiment « photographie à l’instant T ».

-Il s’agit de mes 200 films préférés et absolument pas d’un classement personnel de ce que je considère être les 200 meilleurs films de l’histoire du cinéma. Je n’ai ni la prétention, ni la connaissance nécessaire pour faire un classement de ce genre. Cette distinction est très importante à mes yeux, car préférence et estime ne sont pas toujours semblables, même si elles se rejoignent souvent. Il est ainsi évidemment que je considère l’écrasante majorité des films dont je vais vous parler comme au moins de très bons films, voire de très grands films, voire de véritables chefs d’œuvres. Mais prenons un exemple pour que ce soit plus clair : si vous me demandez qui est pour moi le plus grand réalisateur de tous les temps, je vous répondrai sans hésiter Kubrick. Maintenant, si vous me demandez mon réalisateur préféré, je serai plus en peine de vous répondre (c’est à mes yeux encore plus difficile que de classer des films). En écho à cela, de nombreux films que je considère comme des films très importants dans l’histoire du cinéma et dont je reconnais d’immenses qualités, ne figureront pas dans ce top. Certains films avec une immense base de fans comme « Le Roi Lion », « The Big Lebowski », « 2001 Odyssée de l’Espace » ou « Gladiator » n’y sont pas non plus et je les considère tous comme de grands films (rangez donc vos cailloux), mais pas comme faisant parti de mes 200 préférés. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant : ce classement est donc bien évidemment totalement subjectif. Comprenez que vous avez donc totalement le droit de ne pas être d’accord. Ce que vous allez lire est mon avis et rien que mon avis. A bon entendeur salut !

-Tout ceci est basé sur des souvenirs plus ou moins récents, sachant que les souvenirs sont parfois trompeurs. Si je revoyais certains des films avec mes yeux d’aujourd’hui, peut-être qu’ils auraient disparu du classement. Mais je préfère leur laisser à tous d’une certaine manière le bénéfice du doute, en hommage aux bons souvenirs procurés.

-Certains films sont regroupés en saga, trilogie ou duo, dans une seule position dans le classement. Faire autrement aurait été beaucoup trop compliqué, déso, pas déso.

-Enfin, même en sélectionnant 200 films, vous vous doutez bien qu’il a fallu faire des choix difficiles. Je voudrai donc terminer ces précisions par un salut extrêmement chaleureux aux nombreux films que j’ai aimé mais que j’ai laissé en dehors de ce top (« Merlin l’enchanteur », « Ma sorcière bien aimé », « Batman : le défi », « Las Nueve reinas », « Babe, le cochon devenu berger », « Les Simpsons : le film », « La Favorite », « Battle of the sexes », etc…). Ils ne sont pas classés mais je les aime quand même beaucoup. Merci à eux aussi.

Ceci étant dit, nous pouvons commencer !

200. Le Géant de fer (Brad Bird, 1999) :

Commencer ce classement par « Le Géant de fer » est un joli clin d’œil. En effet, il s’agit d’un de mes plus vieux souvenirs de cinéma, au sens du lieu. Ce n’est sans doute pas le premier film que j’ai vu sur grand écran, mais dans ma mémoire il est catalogué comme l’un des plus anciens dont je puisse me souvenir. Conte attachant et touchant, cette histoire d’amitié entre un garçon et un robot extraterrestre gigantesque, sorte de remake d’ « E.T » supersize dans l’intrigue (dissimulation à la famille, intervention de l’armée…) n’est pas une révolution du dessin animé pour enfant. Pourtant, il ne s’en démarque pas moins, aussi bien par la conviction attendrissante qu’il place dans son message sur l’amitié et la différence que par une certaine dextérité à l’heure de jouer sur le pathos. Reste une conception de fort belle facture pour l’époque, aujourd’hui tendrement vintage. Au fait, le réalisateur c’est le gars qui a fait Ratatouille.

La scène : l’action finale, admirablement bien réalisée pour son temps.

199. Jason et les Argonautes (Don Chaffey, 1963) :

Si les effets spéciaux de l’époque peuvent faire sourire certains aujourd’hui, pour l’adolescent fan inconditionnel de mythologie que j’étais, ce film avait un effet enchanteur et encore maintenant, je m’en souviens avec plaisir. J’irai même plus loin : je préfère un million de fois le charme kitsch des films mythologiques de l’époque que le tape à l’œil d’une nullité absolue de quasiment tous les films inspirés des légendes grecques réalisés depuis les années 2000, que ce soit « Troie » ou cette bouse absolue nommée « Le Choc des Titans ». Car « Jason et les Argonautes », au moins, a pour lui et presque malgré lui une poésie des moyens du bord et une magie de la débrouillardise, soit ce qui fait aussi parfois, la beauté du cinéma de l’époque.

La scène : gros big up à la scène des squelettes.

198. Jumanji (Joe Johnston, 1995) :

Souvenir d’enfance incroyable, prolongé par une série télévisé animée que j’ai regardé régulièrement (peut-être même ai-je commencé avant le film d’ailleurs, je me rappelle plus), « Jumanji » a plongé le gosse que j’étais dans une ambiance incroyable, où le stress était décuplé par l’inattendu de ce qui pouvait arriver aux participants. En plus, il y avait Robin Williams, aka l’une de mes idoles enfantines. Vu le goût très très modéré du gamin que j’étais pour toute forme de peur cinématographique (une chose amoindrie mais toujours présente chez l’adulte que je suis, je l’avoue), « Jumanji » m’a fait un sacré effet, sans doute l’un des plus grands en terme de sensations fortes vidéoludiques que j’ai éprouvé en ce temps. Aujourd’hui, cela me paraitrait à coup sûr très gentillet, mais qu’importe, il est parfois bon de préserver la beauté du souvenir. By the way, pour la petite info, la petite fille est l’un des premiers rôles de Kirsten Dunst.

La scène : l’arrivée du chasseur.

197. La Planète au trésor : Un nouvel univers (Ron Clements, John Musker, 2002) :

Vous, Disney du début des années 2000, mal-aimés de l’univers de Mickey et consorts, coincés entre l’âge d’or époque Roi Lion et le renouveau époque Raiponce, injustement oubliés par beaucoup, je veux vous rendre hommage, et je sais que la plupart des gens de ma génération m’approuveront. Car en ce qui concerne « La Planète au trésor : Un nouvel univers », rare sont les productions Disney à avoir fait preuve d’autant de créativité. Croiser univers pirate et monde spatial en ragequitant tout objectif de crédibilité scientifique dans un yolo le plus total, s’avère un pari aussi couillu que génial. Bateaux volants, décors à couper le souffle (même aujourd’hui, c’est bluffant), le visuel est juste dingue et continue d’influencer mon imaginaire encore aujourd’hui. Comme en plus, l’histoire est prenante et les personnages attachants (avec un méchant pas si manichéen dans mon souvenir), que demande le peuple ? Et pourtant, ce croisement dessin / image de synthèse, bloqué entre deux périodes, s’est trouvé au mauvais moment dans l’histoire Disney. Gageons pourtant qu’avec de telles qualités, une redécouverte vintage par les générations futures n’est pas à exclure. Et puis le duo aux manettes c’est quand même celui d’Aladdin ou d’Hercule, notamment, autant dire que c’est pas des billes à priori.

La scène : le trou noir, un moment aussi terrible qu’haletant.

196. Atlantide, l’empire perdu (Gary Trousdale, Kirk Wise, 2001) :

Autre production Disney de la même époque injustement délaissée, « l’Atlantide » est pourtant un dessin animé qui, s’il n’atteint pas le coté culte des chefs d’œuvres des studios de Walt, n’a à mes yeux pas grand-chose à envier à la plupart des créations de la bande à Donald. Qualité du dessin ébouriffante, histoire on ne peut plus prenante, thématique propre à faire rêver son public, très bons personnages secondaires avec une variété de caractères appréciable, héros ultra-original dans la galaxie Disney, personnages féminins pas si clichés, la liste des qualités de « L’Atlantide » est trop grande pour ne pas mériter une revalorisation dans l’univers du dessin animé.

La scène : le moment du léviathan a très très fortement marqué mon esprit.

195. Hot Fuzz (Edgar Wright, 2007) :

C’est quand même bizarre parfois, être spectateur. Voilà que je regarde « Hot Fuzz » avec des amis et que pour une raison que j’ai totalement oublié, on ne termine pas le film. Qu’importe, l’effet de surprise, l’état d’esprit complétement barré du film, le duo Frost/Pegg, les trouvailles du scénario ont opéré leurs charmes : je n’ai de cesse de me souvenir d’ « Hot Fuzz » comme d’un film génial. Et puis, je le revois, un soir, et la magie ne prend plus. Je passe un bon moment, mais sans plus, sauf à la fin avec cette foutue oie. Avais-je la tête ailleurs le second soir ? Est-ce que j’en attendais trop ? Mes souvenirs m’avaient-ils trompé ? Voir le film en deux fois lui enlevait-il ses atouts notamment l’effet de surprise ? Je n’en sais rien. Il n’empêche, je continue de le conseiller à quiconque cherche une comédie déjanté et je le mets quand même ici, à la mémoire de toutes les fois où je me suis tapé une barre en évoquant ce film avec un autre spectateur conquis.

La scène : l’oie, bon sang.

194. The Expendables I&II (Sylvester Stallone, 2010 et Simon West, 2012)

Comment, quoi ? Les « Expendables », ces films d’action chargée de testostérone, avec leurs catalogues de stars vintages, aux scénarios ridicules et aux qualités de réalisations moindres, même comparé aux autres films du genre, dans ce classement ? Hé bien oui, messieurs dames, car l’important, c’est parfois moins le film que le contexte dans lequel on le regarde. Et pour m’être littéralement écroulé de rire au sol en matant le premier volet avec des amis dans une ambiance hilare, pour avoir pendant longtemps déliré avec mes potes sur des passages devenus cultes à nos yeux, pour avoir kiffé le deuxième volet (pas vu le troisième par contre), certes moins mais tout de même, grâce à cette recette à base de nanardisme quasi assumé, entre répliques merveilleusement outrancières et scènes d’actions « what the fuck », je peux dire qu’un film, même avec un tas de défauts, peut devenir un excellent souvenirs selon comment on le visionne et avec quel état d’esprit.

La scène : « la prochaine fois, c’est tes couilles que je dégonfle ». Une des scènes m’ayant le plus fait rire devant un film, y compris en comptant les comédies.

193. Ed Wood (Tim Burton, 1994) :

Quand je disais que ce classement comporte une part de mystère, « Ed Wood », ce film de Tim Burton sur « le pire réalisateur de l’histoire », presque inventeur du nanar (tout un programme !) en est une belle illustration. Je n’ai en effet que peu de souvenirs du film, et je pense même m’être assez ennuyé devant à quelques moments. Que fait-il ici alors, me diriez-vous à raison ? Hé bien, déjà je pense l’avoir vu dans un contexte pas forcément optimal pour l’apprécier. Ce n’est d’ailleurs pas le seul film dans ce cas, c’est pourquoi la raison principale est en réalité celle-ci : je perçois instinctivement qu’il y avait derrière tout cela, même derrière cet ennui, la complexité d’un personnage très bien rendue et surtout une déclaration d’amour profonde au cinéma qui malgré tout, m’a beaucoup touché. A vous de voir le film, pour confirmer ou non ces dires, mais je pense qu’il vaut le détour.

La scène : la rencontre avec Bela Lugosi, « personnage » (si on peut dire personnage en parlant de quelqu’un ayant réellement existé) extrêmement touchant du film dans son rapport à sa gloire passée et à Ed Wood.

192. Soul Kitchen (Fatih Akin, 2009) :

Sortir d’une séance l’esprit bercé par le plaisir qu’on y a éprouvé est un kiff dont je ne me lasse pas. A cet égard, « Soul Kitchen » est une belle illustration. Film « rock n’roll » de Fatih Akin avec un joli concentrée de vitamines à l’intérieur, comédie sans l’être avec ses personnages hauts en couleurs, « Soul Kitchen » se déguste, se savoure. C’est l’histoire d’un type qui veut monter un restaurant, ni « boui-boui », ni luxe, un truc pépouze et qui engage un cuisinier aussi talentueux que dingo, mode « agressif sur mes principes rapport à la bouffe ». Bien évidemment, ça part en vrille, pour notre plus grand plaisir. C’est punchy, c’est groovy, ça envoie de la super musique, ça vibre d’amour pour la cuisine et en plus ça fait passer un joli message sur la débrouille et les rêves de vie. Alléchant, non ?

La scène : quand on découvre à quel point le cuistot est fabuleusement dingue.

191. Le Monde de Nemo (Andrew Stanton et Lee Unkrich, 2003) :

On n’enlèvera pas une chose à Pixar, c’est que leurs productions sont souvent des valeurs sûres. Si « Le Monde de Nemo » n’est pas le plus profond de leurs films (même si une variation grand public sur les difficultés de la paternité, c’est quand même pas si courant), ni le plus poétique, il n’est certainement pas le moins créatif, touchant ou entraînant. L’histoire nous embarque comme dans un courant, la galerie de personnages est super cool (keur, keur sur les requins repentis) et ça case son message sur le rapport des humains à la nature et aux animaux, tranquillou. Valeur sûre, on vous dit.

La scène : la mort de la mère de Nemo et de ses frères et sœurs est quand même super triste. Sérieusement, entre ça et Bambi, Disney/Pixar ont un problème avec le fait de niquer des mères.

190. Dupont-Lajoie (Yves Boisset, 1975) :

On est pas obligé d’avoir passé un bon moment pour apprécier un film. Dans le cas de « Dupont-Lajoie », je mets d’ailleurs au défi quiconque d’être sorti de cette histoire en mode « youpi la vie ». Déprimant et malaisant au possible, ce coup de projecteur sur ce que la nature humaine peut avoir de plus dégueulasse vous donnera possiblement un peu l’envie de vous faire ermite. Ça commence par des saloperies banales et quotidiennes et ça finit en viol et actes racistes. « Les Bidochons » qui auraient mal tournés. Je conçois que ça ne donne pas vraiment envie, pourtant dans son illustration de la mécanique tragique de la connerie, le film est mémorable et les acteurs excellents dans des rôles vraiment pas évidents, notamment un Jean Carmet impressionnant. « Mort aux cons ? Vaste programme » disait De Gaulle en découvrant un tract de Mai 68 (profitez-en, c’est pas tous les jours que je cite De Gaulle).

La scène : L’imitation d’ « Intervilles » avec l’excellent Jean-Pierre Marielle.

189. Le Port de l’angoisse (Howard Hawks, 1947) :

Les vieux films ont parfois un charme vaguement suranné, un peu dépassé, mais qui finit par vous emporter. C’est qui m’est arrivé avec « Le Port de l’angoisse » adaptation d’un bouquin qu’Hemingway considérait comme son plus mauvais (c’est son droit) sur les aventures d’un gars dans les Antilles pendant la 2 nde guerre mondiale. La recette typique de l’époque est exploitée à fond, mais marche à plein avec un Atchoum Bogart en promenade tranquille, dans un rôle qu’il connait par cœur : le héros taiseux, diplôme « brun ténébreux » Un concentré de l’ambiance des films de l’époque, comme on en fait plus depuis longtemps. Et puis, surtout, il y a Lauren Bacall, sa beauté, sa classe. Et ça, ça fait la diff’.

La scène : La première rencontre entre Bogart et Bacall, couple mythique qui par ailleurs se détestait apparemment cordialement. Grand bien leur en fasse, la scène n’en est pas moins mémorable.

188. Avengers (Joss Whedon, 2012) :

En tant que cinéphile, je revendique être autant capable d’apprécier un cinéma contemplatif qu’un bon gros blockbuster des familles, pas de la même manière évidemment, mais tout de même, les deux peuvent me séduire. A condition, dans un cas comme dans l’autre d’ailleurs, qu’on ne me prenne pas trop pour un con, que je sache à quoi m’attendre au moment de commencer, que je sois un minimum lucide sur ce que je regarde durant le film et que ce soit bien fait. Dans la deuxième catégorie, celle dite du bon gros blockbuster des familles, « The Avengers » est un excellent exemple, un divertissement « pop-corn » qui s’assume comme il est, ni plus, ni moins : un divertissement populaire entièrement fait pour satisfaire aussi bien les hordes de fans des héros Marvel que les gens simplement en attente d’un grand spectacle. Dans un cas comme dans l’autre, je pense que les demandes sont comblées et le fun est présent. Et bien présent. Je n’ai toujours pas vu le suivant avec Ultron, mais les recommandations de mes amis ne m’y incitent pas vraiment.

La scène : Hulk contre Loki.

187. Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (Robert Aldrich, 1962) :

Le cinéma regorge de duels impressionnants, mais dans le genre, celui de « Qu’est-il arrivé à Baby Jane », sournois, insidieux, vicelard, lent, met la misère à nombre de confrontations tapageuses et explosives. La performance impériale des deux actrices principales (Joan Crawford et Bette Davis) y est pour beaucoup. Le pitch respire déjà en lui-même le malaise : une enfant-star ringardisée une fois adolescente se retrouve à s’occuper de sa sœur, devenue vedette de cinéma à l’âge adulte, mais dont la carrière a été interrompu par un accident qui l’a laissé paralysée. Evidemment, les rancunes, les jalousies, les souvenirs malsains des gloires passées vont faire dégénérer une relation déjà bien empoisonnée. Crescendo mené de main de maître. Histoire d’en rajouter encore plus il parait que les deux vedettes du film ne pouvaient pas se blairer non plus à la ville. Sympa l’ambiance.

La scène : Celle où Baby Jane vieille essaye de nouveau les robes de quand elle était « enfant-star » tout en chantant de sa voix éraillée le chant qui a fait sa gloire. Malaise TV en prime-time.

186. Ben-Hur (William Wyler, 1959) :

Dans l’univers des péplums, un genre pour lequel j’ai eu un appétit bref mais intense à l’adolescence et dont j’ai gardé une certaine tendresse pour ce type de productions de moins en moins en vogue, « Ben-Hur » provoque chez moi une bonne dose d’admiration. Une telle démesure, pour l’époque, est frappante. Encore aujourd’hui, la course de chars garde dans mes souvenirs un attrait, alors imaginez les spectateurs l’ayant découvert sur grand écran à sa sortie… Mais au-delà de la prouesse technique, « Ben-Hur » frappe aussi par la force de son histoire, un drame presque shakespearien de trahison et de vengeance. Si l’on ajoute à cela la légende qui voudrait que le réalisateur a mis en scène une tension homosexuelle a l’insu de l’acteur principal, Charlton Heston, qui n’aurait jamais voulu en entendre parler, cela rend le film encore plus intéressant.

La scène : plus encore que la course de chars, la terrible scène du camp des lépreux m’a beaucoup marqué.

185. Jeux Dangereux (Ernst Lubitsch, 1942) :

Quand on pense film anti-nazi pendant la 2 nde Guerre Mondiale, on pense Chaplin, mais Lubitsch, certes après deux ans aprés le coup de génie du « Dictateur », offrit au cinéma un autre classique ridiculisant le IIIéme Reich, à travers l’épopée d’une troupe de théâtre jouant « Hamlet » (le titre original est d’ailleurs « To Be Or Not To Be ») et qui se retrouve entraînée dans une opération contre les nazis. C’est savoureux comme tout, et certains moments sont même à pleurer de rire, comme celui du faux Hitler ou celui où le comédien au moment du célèbre monologue d’Hamlet croit qu’un spectateur quitte la salle parce qu’il est mauvais alors qu’il s’agit simplement d’un code préétabli pour une rencontre galante. Une scène comique classique parmi les classiques. Si vous cherchez une comédie en noir et blanc pour varier un peu du burlesque à la Chaplin ou à la Keaton, « Jeux Dangereux » est tout indiqué.

La scène : au milieu des instants comiques un très beau moment, lorsqu’un comédien ayant toujours rêvé de grands rôles et cantonné à celui du garde dans « Hamlet » , récite le célèbre monologue de Shylock dans « Le Marchand de Venise» qu’il a toujours rêvé de prononcer sur scène, au milieu des nazis. « Un Juif n’a-t-il pas des yeux ? »

184. The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) :

Les manières de découvrir un film sont parfois plus variés qu’on ne le pense. Certes il y a le sacro-saint canapé et toutes les manières de regarder chez soi. Bien sûr il y a la séance de cinéma classique et sa magie simple, toujours la même et en même temps toujours renouvelée. Et puis il y a parfois des expériences plus… étranges. C’est ainsi que je me suis retrouvé à regarder « The Rocky Horror Picture Show » dans un cinéma déchainé, animé par une troupe doublant le spectacle de l’écran d’un autre show haut en couleurs avec blagues de cul, imitations des costumes, jets d’eau sur le public, danse lascive sur un public décidément gaté et autres joyeuseries contribuant à faire de la séance un superbe bordel. Car pour ceux qui ne le savent pas, « The Rocky Horror Picture Show », mi OFNI (Objet Filmé Non Identifié), mi nanar sans qu’on sache vraiment si c’est assumé ou non, est un film qui bénéficie d’une armée de fans, dont certains se réunissent en troupe pour assurer à intervalles réguliers ce genre de représentations et permettre au film de ne jamais quitter l’affiche ! C’est super bon esprit, déjanté mais alors comme il faut, avec juste le nécessaire de provoc’, et ça change d’un visionnage classique ! Renseignez-vous, si vous habitez une grande ville, il y a sans doute une séance près de chez vous bientôt. Alors, certes, perso, vu que c’était la première fois que je voyais le film, je n’ai pas compris grand-chose à l’histoire au milieu du tumulte, mais j’ai l’impression qu’on s’en fiche un peu et en tout cas, c’était quand même trop cool.

La scène : Tout amateur du Rocky attend avec impatience la scène de la danse culte, le « Time Warp », avec sa chorégraphie que vous ne manquerez pas d’apprendre aussi si vous allez à une de ces séances foldingues.

183. Maman, j’ai raté l’avion & Maman, j’ai encore raté l’avion (Chris Columbus, 1990 et 1992) :

L’amour qu’on porte à certains films ne tient sans doute qu’au fait qu’on les a vu à une certaine époque de notre vie. C’est sans doute le cas avec « Maman, j’ai raté l’avion », divertissement familial par excellence, que je n’ai aucune envie de revoir aujourd’hui de peur de le trouver au mieux niais, au pire vraiment nul. Mais bon, quand je l’ai vu gamin, je me suis régalé devant le déchainement si inventif du garçon oublié contre des cambrioleurs aussi bêtes que méchants, au point de mater le deuxième volet dans le même état d’esprit joyeux. Le côté sadique de l’enfance sans doute, tant une personne majeure trouverait cela gratuit et illogique, voire inconscient et méchant. Faut-il analyser tous nos goûts d’enfants à la lumière de nos yeux d’adultes ? Pas toujours. Alors je préfère rester sur cet excellent souvenir.

La scène : le livreur de pizza trompé par le son du film de western reste l’un de mes plus grands fous rires de spectateur enfant.

182. Dingo et Max (Kevin Lima, 1995) :

Au rang des productions Disney injustement sous-estimés, « Dingo et Max » a sans doute la palme. Personne n’ira vous le citer parmi les plus belles réussites du studio, personne ne le citera d’ailleurs globalement jamais et pourtant, ce film sans prétention ne manque pas de qualités. Voir Dingo en héros / anti-héros d’un film à lui, plutôt qu’en side-kick benêt de Mickey, voilà qui est original et donne à ce personnage une valeur intéressante. L’histoire est la suivante : Dingo, convoqué au collège parce que son fils est un cancre, flippe à mort parce qu’un inquiétant directeur promet à son rejeton la chaise électrique s’il continue de faire des conneries (bon, maintenant, je comprends que c’était exagéré de ouf, mais à l’époque j’y croyais à fond). Et le voilà qui embarque son fils (le fameux Max, donc) dans un road-trip improbable pour le remettre dans le droit chemin, sans qu’évidemment tout se passe comme prévu (on parle de Dingo, quand même). Pourtant, au fil des épreuves, père et fils apprennent à mieux se connaître et à s’estimer. C’est une fable plus subtile et profonde qu’elle n’en a l’air sur la paternité et l’adolescence, franchement touchante à de nombreux moments. Et puis, voir un père courage tentant d’élever seul son gosse, jusqu’à ce que le « Monde de Nemo » arrive, c’était quand même pas si courant. A réhabiliter un max (lol) !

La scène : c’est loin d’être la scène à priori la plus marquante du film, mais l’hôtel avec les lits aquarium m’a fait rêver.

181. Men in Black I&II (Barry Sonnenfeld, 1997 et 2002) :

On ne brille pas toujours par son originalité. A l’instar de beaucoup de personnes de ma génération, j’ai succombé au charme des Men in Black. Une recette basée sur l’alchimie nickel chrome entre Tommy Lee Jones et Will Smith, tous les deux taillés pour leurs rôles, une bonne grosse dose d’humour potache, une galerie de personnages délirants (rpz le chien qui parle), un objet pour effacer la mémoire qui facilite grandement la crédibilité du scénario (enfin jusqu’à un certain point) et deux fantasmes fameux : les agents en costards noirs et le « ils sont parmi nous » : voilà comment on obtient un bon gros succès public des familles. La formule marchera deux volets, avant de se cramer au troisième, arrivé trop tard pour réenchanter les fans et trop lié aux autres pour fédérer la new generation. Ou peut-être que MiB III était juste nul, je sais pas trop. Restent le duo de films de départ, parfaite illustration d’un combo gagnant de beaucoup d’adolescences : « pizza –films avec les potos ».

La scène : celle où un découvre la puissance du mini pistolet de Will Smith, aka l’une des meilleures armes sci-fi de l’histoire, non j’exagère pas, tu te calmes.

180. La Horde Sauvage (Sam Peckinpah, 1969) :

Sam Peckinpah aime les histoires de salopards. Sam Peckinpah aime les mettre en scène un peu comme un salopard. Sam Peckinpah, parfois, aime bien quand son public devient un peu salopard. Bref, quand Sam Peckinpah tourne un western sanglant, ça donne un vrai film de salopards. Un jeu de massacre permanent, sale et plus ou moins gratuit. Y a quand même une histoire, mais je m’en souviens plus trop. Ca s’envoie des coups de feu du début jusqu’à la fin du film pour finir à la gatling dans le moins grand des calmes. Le film emmerde la morale et trimballe une fascination pour la violence assez dérangeante, ce qui le rend assez gênant à y réfléchir et pourtant, quand on le regarde, c’est tellement bien foutu tout ce bordel, c’est tellement bien mené, ça va tellement loin qu’on passe très vite le stade du dégoût pour rester fasciné par ce déchaînement. Un peu comme un Tarantino vraiment voyou, vraiment sale gosse. Un film de salopards quoi. A consommer en catharsis, un peu comme lorsqu’on met carton sur GTA.

La scène : quand ça part complétement en couille à la mitrailleuse à la fin du film, histoire de faire le truc à fond.

179. Rocky (John G. Avildsen, 1976) :

Je n’ai vu qu’un seul Rocky, le premier, je ne suis donc pas à même de juger le reste de la saga. En revanche, j’ai été très agréablement surpris de constater à quel point le film d’origine est un bon film. Vraiment. L’histoire du perdant magnifique, un thème porteur, y trouve une très belle illustration. C’est prenant, la musique est trop cool (bon, j’ai fait l’erreur de la mettre en réveil, donc maintenant je la supporte plus mais avant je la trouvais top) et on peut même y déceler un coté film social assez inattendu mais appréciable. Bref, jetez-y un coup d’œil, vous risquez fort d’être agréablement surpris. Pour les films suivants en revanche, je ne réponds de rien.

La scène : le combat de boxe, évidemment, qui tient incroyablement en haleine jusqu’à ce cri « Adrienne », qui, si on le caricature aisément après coup, nous arrache quand même sur le moment de bons gros frissons.

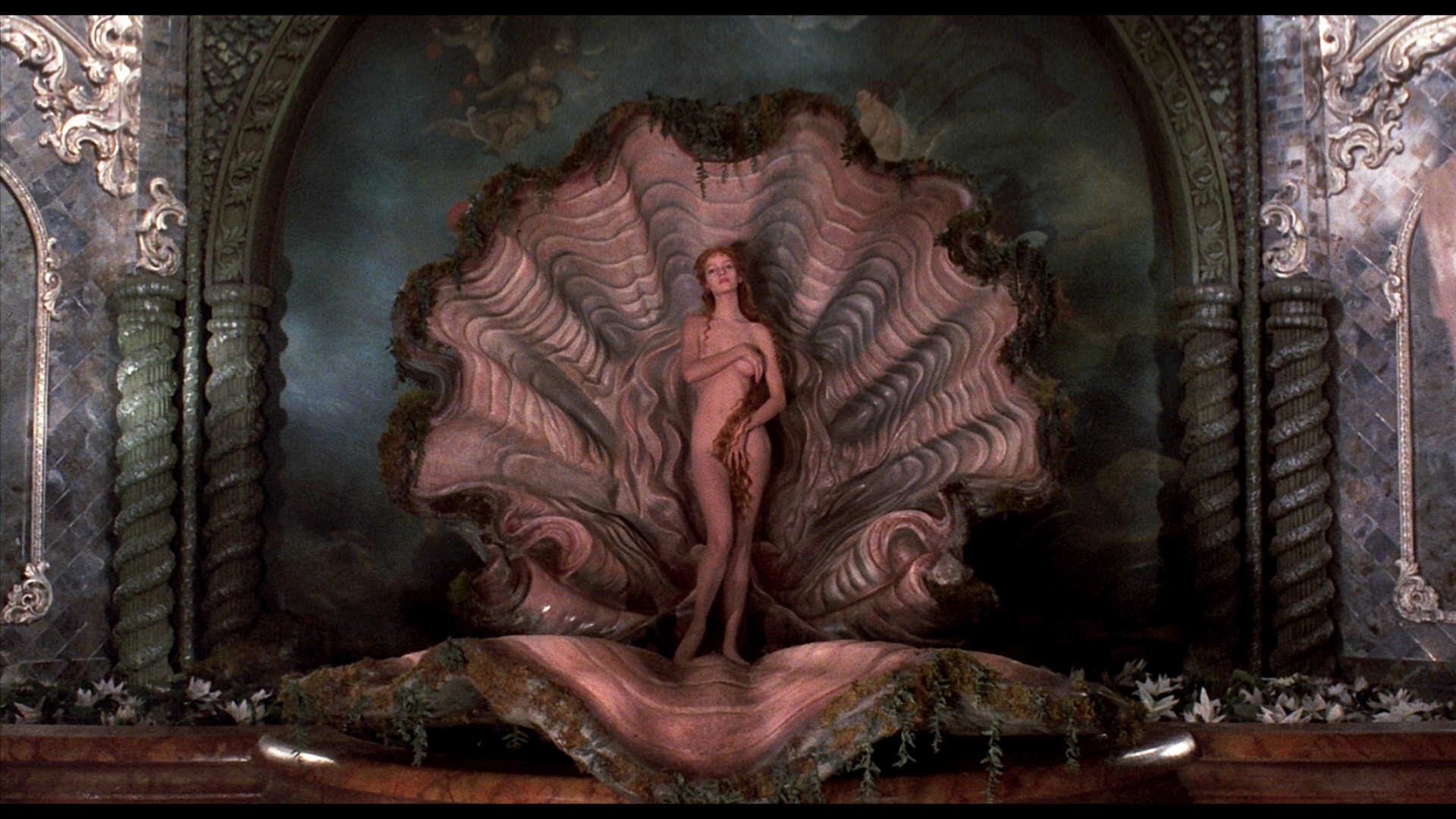

178. Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988) :

Beaucoup plus méconnu que les classiques de son réalisateur, « Les Aventures du Baron de Münchausen » comporte pourtant toutes les saveurs qui font les meilleurs Gilliam solo. A savoir une créativité incroyable, une bonne dose de folie, pas mal d’iconoclasme et un sens du visuel très singulier. S’il manque de la profondeur dans le scénario pour atteindre le niveau des plus grands films solo de l’ami Terry, « Les Aventures du Baron de Münchausen » est plus qu’à recommander pour quiconque est fan de la patte du bonhomme. Très bon moment quasi garanti. Vous aurez aussi l’occasion de constater cette chose incroyable chez les films de Gilliam : leurs effets spéciaux et leurs décors ne vieillissent pas, parce qu’ils étaient déjà plus ou moins volontairement ringards à leur époque. Ne pas être dépassé en étant dès le départ dépassé : il y a du génie dans cette stratégie. Tout ceci respire une poésie à part et une excellente illustration de l’ambiance visuelle propre à la filmo’ de l’américain : on aime ou on aime pas (perso je kiffe bien, vous l’aurez compris), mais impossible d’accuser le type de ne pas être original.

La scène : sur la lune, où l’on croise un Robin Williams non crédité au générique (il ne voulait pas y être, pensant que le film serait un four. Je crois d’ailleurs que ce fut le cas et c’est bien dommage).

177. Timbuktu (Abderrahmane Sissako, 2014) :

C’est un film important que « Timbuktu », d’autant plus dans l’époque où nous vivons. Un film qui ose affronter une réalité omniprésente médiatiquement, à savoir le fondamentalisme islamiste, en faisant le pari de la complexité. Récit de l’occupation d’une ville africaine par des djihadistes inspiré de la vraie occupation subie par Tombouctou au Mali, l’œuvre de Sissako ne cherche pas particulièrement le choc, malgré certaines scènes très violentes. Sa dénonciation n’en est pas moins forte. Son objectif, déconstruire la folie du fanatisme par d’autres biais, comme l’humour ou la poésie, est puissant. Ensuite, en désacralisant la figure du djihadiste afin de la débarrasser de nombreux fantasmes, le réalisateur malien frappe fort sans rien dédramatiser ou excuser. Dans « Timbuktu », les fondamentalistes, tous monstres qu’ils sont, sont avant tout de pauvres êtres humains. C’est évidemment troublant mais ça rend le propos à mon sens d’autant plus profond. Il y aussi en face d’eux des personnages incroyables, qui offrent des instants de grâce quand leur liberté semble gagner malgré tout. Et pour ne rien gâcher, la réalisation est excellente avec notamment une photographie hallucinante de beauté dans le jeu des lumières.

La scène : celle du foot sans ballon, sans doute l’une des plus sublimes que j’ai vu au cinéma, belle à en pleurer.

176. Restless (Gus Van Sant, 2011) :

Vous aussi, sans doute, vous avez des films que vous aimez beaucoup et dont vous savez qu’ils ne seront jamais reconnus à la valeur que vous leur portez, ni par le public, ni par la critique. Ce ne sont pas des plaisirs coupables, simplement des films qui ne font pas assez de bruits pour atteindre la renommée, dans un sens trop modeste pour être des classiques, mais qui n’en gardent pas moins d’immenses qualités. Certains films sont faits pour être des bijoux discrets. « Restless » est à mes yeux l’un d’entre eux. Cette tendre histoire d’amour entre deux jeunes gens fascinés par la mort avec au milieu le fantôme d’un pilote japonais (et pourquoi pas ?) se révèle être une très belle œuvre, originale et gentiment iconoclaste. Il y flotte un parfum troublant mais aussi rafraîchissant, tant de grands thèmes comme l’amour, la jeunesse, la vie, la mort y sont présentés sous une lumière peu commune. Gus Van Sant réussit une entreprise difficile en ne rendant son film ni trop simpliste ni gratuitement provocateur, juste ce qu’il faut d’attachant pour le rendre triste et beau, beau parce que triste et beau malgré la tristesse. Mention également à une très belle interprétation de la part de tout le casting.

La scène : celle où le personnage principal parle à la personnage principale de son ami le pilote japonais fantôme.

See you soon pour la suite les loulous !

8 Comments